近年の観光需要の回復とともに注目を集める貸別荘市場、特にコロナ禍以降の旅行需要の高まりが市場の成長を後押ししています。この記事では、貸別荘市場の市場規模とその拡大理由をデータに基づき順次解説します。最後までお付き合いください。

貸別荘の市場規模

ネットに出回るデータは不正確

Googleで検索すると、観光業や宿泊業の市場規模が17兆円とか20兆円かと誤解を与えるような記事が目につきますが、これは正確ではありません。

不正確と申し上げる理由は、次の通りです。

- データの出所は観光庁の「旅行・観光消費動向調査」だと思われますが、この消費動向の中には宿泊費以外の食費や交通費、更には旅行前に行った美容室代や、買った洋服代も含まれています。なので、ここから宿泊費だけを抜き出さないといけません。

- 「旅行・観光消費動向調査」の宿泊費の中には、親戚宅や自己所有の別荘への宿泊費も含まれています。親戚宅1泊を一般の宿に泊まったと仮定して消費額を算出するものです。

- 「旅行・観光消費動向調査」はあくまで日本国内居住者を対象としており、年間3,000万人を超えるインバウンド旅行者の消費額は含まれておりません。

次に宿泊業の一部に過ぎない、貸別荘の市場規模を正確に算出することは非常に困難です。正確に算出する事が困難な理由は次の通りです。

- 観光庁の「旅行・観光消費動向調査」では宿泊施設を11分類しており、その中の1つに「ペンション・民宿・貸別荘」があります。貸別荘だけを抜き出して消費額を調べることができません。

- インバウンド旅行者の宿泊費は、同じく観光庁の「インバウンド消費動向調査」で調べることができますが、貸別荘はじめ宿泊施設が分類されてはおらず、あくまで全体の宿泊費が分かるだけです。

したがって、貸別荘の市場規模を知るにあたり、以下のプロセスで推計する必要があります。

| ・国内居住者の貸別荘宿泊費を算出する ・国内居住者のデータを基にインバウンド旅行者の貸別荘宿泊費を推計する ・国内外の貸別荘宿泊費を合算する |

2023年の貸別荘市場規模

2023年「旅行・観光消費動向調査」に基づく、国内居住者の貸別荘宿泊費は、ペンション、民宿、貸別荘合算で約1,414億円、会員制施設や民泊を足し、広義の国内居住者の貸別荘市場(一般的にバケーションレンタルとも呼ばれていますが)でみると約1,898億円となりました。

全部足しても全体の約5%、ホテルや旅館と比べ、まだまだ小さなマーケットと言えるでしょう。

次に「インバウンド消費動向調査」は、2023年のインバウンド旅行者の宿泊費を約1兆8,360億円と発表しています。この数字に先ほどの貸別荘市場構成比5%をかけると、インバウンド旅行者の貸別荘市場は約907億円です。

以上の国内外の2つの数字を足せば約2,806億円が、貸別荘市場規模2023年の推計値です。

ちなみに、宿泊費の消費総額は5兆6,786億円となりました。17兆円とも20兆円とも随分と開きがあることが分かります。

貸別荘の市場は成長しているのか?

以上の推計方法により、コロナ前の2019年から貸別荘の市場規模の推移を計算しました。

*貸別荘の市場規模

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

| 貸別荘市場 | 260,911 | 97,596 | 103,088 | 193,108 | 280,634 |

(単位:百万円)

2023年は前年比145.3%伸長、コロナ前の2019年と比較すると107.5%上回っています。同時期の旅館の成長率がそれぞれ、97.2%、93.2%とマイナス成長であるのと比べると、成長性において貸別荘市場は際立った存在感を示しており、投資家にとって魅力的な市場であると言えます。

貸別荘市場が成長拡大する理由

インバウンド観光客の激増と地方への注目

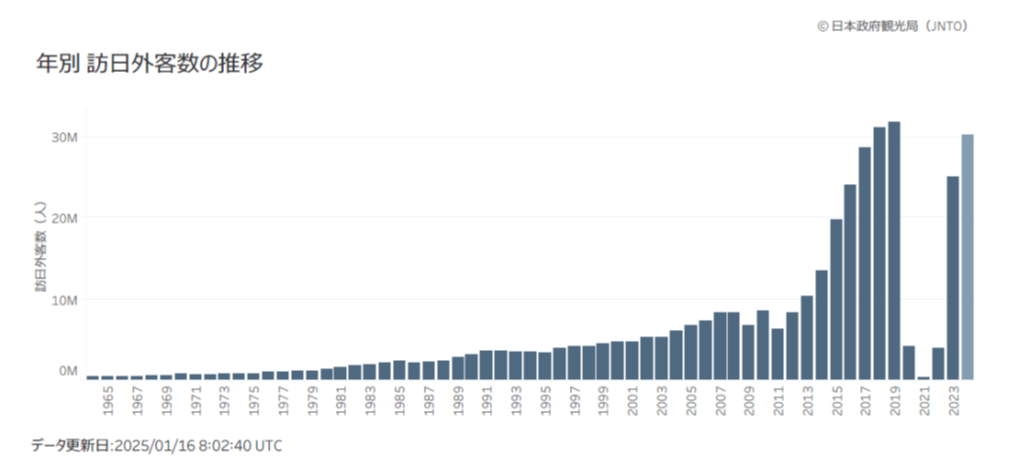

2024年、日本は過去最高となる3,687万人の訪日外国人観光客を迎え、2019年の3,190万人を上回りました。それに伴い宿泊消費額も2兆7,348億円と前年比約150%の伸長です。貸別荘の市場規模も3,000億円を上回る見込みです。

貸別荘市場が成長する最大の要因は、円安を背景としたインバウンド観光客の増加であることは疑いようがないです。

インバウンド観光客の集客は都市部へ集中、貸別荘の収益性にも大きな格差が生まれています。

観光庁の「宿泊旅行統計調査」によると、三大都市圏の宿泊比率をコロナ前(2019年)と、2023年とを比較すると、64.4%から72.5%へ更に集中化が進んでいます。

観光校外の課題が浮き彫りになっており、京都の三年坂など観光名所では過密化が大きな問題となっています。

その一方で、既に2回目、3回目と訪日経験のある観光客も増えてきて、地方へ足を運ぶ、ヘビーユーザーも増えているのも事実です。

一年に全人口の20%が日本を訪れる台湾は、地方分散化モデルの先駆けです。

大分や熊本、愛知、埼玉、奈良など、東京、大阪、京都、福岡、広島のいわゆるゴールデンルート近郊の県まで足を運んでいることが、リクルートの調査で明らかになっています。

地方でも北海道ニセコや長野県白馬、石垣島等では既にインバウンド観光客が押し寄せ地価が高騰しています。

これから外国人観光客に注目されるエリアを先買いすれば、貸別荘投資で大きな運用収益とキャピタルゲインを得ることが期待できます。

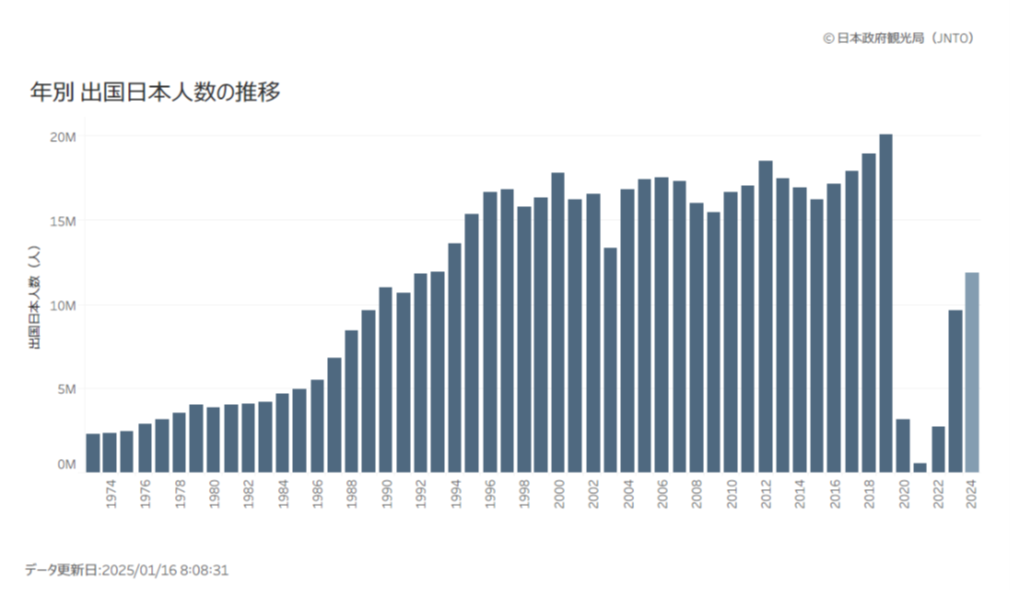

海外旅行から国内旅行へシフト

日本政府観光局(JNTO)によると、2024年11月まで日本人出国者数は累計で約1,180万人。これはコロナ前(2019年)の約2,000万人の6割程度であり、訪日観光客数3,687万人超の1/3以下です。

インフレやエネルギー価格などの高騰が家計を逼迫している影響で、消費を控える傾向が強く、海外旅行に使える予算が減少、国内旅行を選択する人が増えています。

円安が続いていることで、海外での支出が相対的に高くなり、特に欧米など物価の高い地域への旅行を躊躇する人が増えています。

その反動もあり、国内旅行はコロナ以降で堅調に推移しており、観光庁「旅行・観光消費動向調査」によると、国内旅行の延べ宿泊数は2023年実績で5億9,377万泊、前年を116%上回っています。

ワーケーション需要の高まりと長期滞在型へのシフト

パーソル総合研究所の調査によれば、ワーケーションは有給休暇取得の促進や、ワーケーション後の前向きな意識・行動の変化など、仕事においてプラスの効果が期待できるとされています。自然豊かな環境での滞在を希望する人々が増加し、貸別荘の需要が高まっています。

ワーケーションやリモートワークの普及に伴い、長期滞在型の旅行に対する関心も高まっています。日本旅行業協会(JATA)のデータによれば、日本国内旅行における平均宿泊日数は2.75泊、ワーケーションにおける平均宿泊日数3.4泊(パーソル総合研究所調査)が僅かに上回りました。

昨今の貸別荘の市場規模と、その拡大理由について検証しました。

貸別荘投資は、これらインバウンドやワーケーションの市場動向、地方への需要拡大により、さらなる成長が期待されています。

日本人、外国人に限らず、旅行ニーズは多様化しつつあり、自然の中で家族やグループでのプライベート空間を求める旅行者は増加しており、一棟貸しの貸別荘の需要が高まっています。貸別荘は、新たなビジネスチャンスの創出が期待できる分野であることが分かります。